《尋芳草·蕭寺記夢》鑒賞

原文

客夜怎生過。夢相伴、綺窗吟和。薄嗔佯笑道,若不是恁凄涼,肯來么。

來去苦匆匆,準擬待、曉鐘敲破。乍偎人一閃燈花墮,卻對著琉璃火。

賞析

上片描寫夢境,刻畫了在夢里與伊人相會,和她那嬌嗔佯笑的動人形象。首句以“客夜怎生過”提問和起,第二句以后便具體描述征人怎生度過孤眠之夜。客夜無聊,他一早便進入夢鄉。在夢中,他回到家里,和妻子窗下聯詩。鸞箋分韻,紅袖添香,閨房之樂,甚于畫眉。他還見到,妻子對他“薄嗔佯笑”,怨他歸來太晚,以為他只一心一意勤于王事,忘記她獨守空房。這上片的幾句,把少年夫妻久別重聚的神態,寫得躍然欲活。

下片說好夢不長,來去匆匆,所望這歡會能到“曉鐘敲破”之時,卻忽而夢斷,令人不勝悵惘。然而,那一晚回家,相聚的時間很短,天亮時又得匆匆離別。于是這一對會少離多的人,盡量俄延,打算等到“曉鐘敲破”,沒法再拖延下去時才肯分手。到最后,分手時間真的到了,夫妻倆緊緊偎依在一起,情意纏綿,難分難舍,誰知道,那時燈花一閃,隨即熄滅,他們也掉進了黑暗的深潭里。下片這幾句,感情真切,詞人只約略點染了夫妻不肯分離的情景,便表現出他們夫妻之間感情的深厚。詞最后一句,“卻對著琉璃火”寫得最為精彩。就在燈花一閃的剎那間,征人醒了。原來,在詞人眼前的燈,并不是那盞照著夫妻倆在依窗吟和的燈,而是借宿于蕭寺里的“琉璃火”。重聚的歡樂,離別的依戀,這一切,原來都是一場春夢。值得注意的是,琉璃佛火,在寂寞的殿堂里閃爍,分外使入感到虛無空幻。午夜夢回,征人對著它回昧著夢里的悲歡離合,此中滋味,真不足為外人道。詞中結尾處以空對著孤燈之景戛然而止,撲朔迷離,耐人尋味。

這首詞,從夢中重逢寫到夢中再別。夢里重逢固然喜出望外,夢中分手,也還摻和著柔情蜜意。然而,作者酣暢地描寫客夜夢境的纏綿,卻在于表現自己在蕭寺的荒涼,表現對妻子的無限思念。夢境與現實的強烈反差,使其凄苦之情具有特殊的感染力。

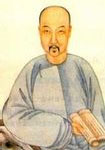

納蘭性德簡介

唐代·納蘭性德的簡介

納蘭性德(1655-1685),滿洲人,字容若,號楞伽山人,清代最著名詞人之一。其詩詞“納蘭詞”在清代以至整個中國詞壇上都享有很高的聲譽,在中國文學史上也占有光采奪目的一席。他生活于滿漢融合時期,其貴族家庭興衰具有關聯于王朝國事的典型性。雖侍從帝王,卻向往經歷平淡。特殊的生活環境背景,加之個人的超逸才華,使其詩詞創作呈現出獨特的個性和鮮明的藝術風格。流傳至今的《木蘭花令·擬古決絕詞》——“人生若只如初見,何事秋風悲畫扇?等閑變卻故人心,卻道故人心易變。”富于意境,是其眾多代表作之一。

...〔 〕