詳細解釋

基本詞義

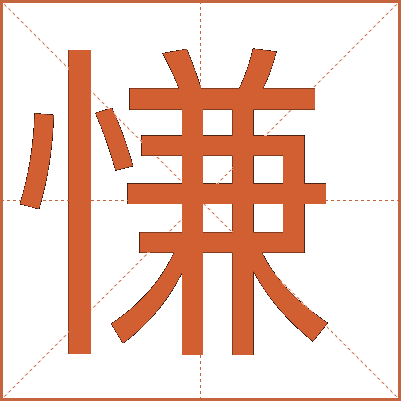

◎ 慊

〈形〉

(1) (形聲。從心,兼聲。( )本義:嫌疑)

(2) 同本義 [suspect]

貴不慊于上者。——《禮記·坊記》

婾得避慊之便。——《漢書·趙充國傳》

(3) 通“歉”。不足的 [deficient]

慊,貧也。——《廣雅》

吾何慊乎哉?——《孟子·公孫丑下》

宮室輿服,蓋慊如也。——陸機《辯亡論》

(4) 又如:慊如(不足的樣子);慊然(不滿足的樣子);慊慊(心不滿足、心有嫌恨的樣子)

(5) 恨的,不滿的 [resentful]

貴不慊于上。——《禮記·坊記》。注:“慊,恨不滿之貌也。”

衣若縣衰而意不慊。——《淮南子·齊俗》

(6) 又如:慊苦(遺憾怨苦);慊恨(怨恨;遺憾)

詞性變化

◎ 慊

〈動〉

(1) 通“愜”。快心,滿意 [be pleased;be satisfied]

行有不慊于心。——《孟子·公孫丑上》

(2) 另見

基本詞義

◎ 慊

〈動〉

(1) 滿足 [satisfy]。如:慊心(快意;滿意);慊意(滿意);慊足(滿足)

(2) 另見

康熙字典

慊【卯集上】【心部】 康熙筆畫:14畫,部外筆畫:10畫

《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》 古簟切,音歉。《廣韻》恨也。《玉篇》切齒恨也。《集韻》意不滿也。

古簟切,音歉。《廣韻》恨也。《玉篇》切齒恨也。《集韻》意不滿也。

又通作謙。《禮·大學》此之謂自謙。《註》讀爲慊。慊之言厭也,謂誠意自足。《朱註》快也,足也。亦通作嗛。《荀子·榮辱篇》臭之而無嗛於鼻。《註》與慊同。《史記·文帝紀》天下人民,未有嗛志。

又《集韻》《正韻》詰葉切《韻會》乞協切, 音匧。《集韻》足也。或從口。《莊子·天運篇》盡去而後慊。

音匧。《集韻》足也。或從口。《莊子·天運篇》盡去而後慊。

又《集韻》苦兼切,音謙。意不足也。

又《集韻》賢兼切,音嫌。《說文》疑也。或省作兼。或通作嫌。《前漢·趙充國傳》婾得避慊之便。《師古註》慊,亦嫌字。

又《集韻》離鹽切,音廉。《說文》帷也。或從巾從廉。

說文解字

說文解字

慊【卷十】【心部】

疑也。從心兼聲。戶兼切

說文解字注

(慊)疑也。疑者、惑也。故下文受之以惑。今字多作嫌。按女部嫌者、不平於心也。一曰疑也。不平於心爲嫌之正義。則嫌疑字作慊爲正。今則嫌行而慊廢。且用慊爲歉。非是。又或用慊爲?。尤非是。大學。此之謂自謙。注曰。謙讀爲慊。慊之言猒也。凡云之言者、皆就字之本音本義而轉之。猒足、非慊之本義也。至若鄭本周易爲其慊於陽。故偁龍焉。鄭注云。慊讀爲羣公溓之溓。古書篆作立心與水相近。讀者失之。故作慊。溓、襍也。陰謂此上六也。陽謂今消息用事乾也。上六爲蛇。得乾氣襍似龍。此鄭注則易慊爲溓。皆不用字之本義也。從心。兼聲。戸兼切。七部。